CPUについて

概要

CPU は様々な処理を行う PCの心臓部 です。

CPU の性能が高いほど短時間で多くの処理をこなすことができます。

CPU の性能が低いと処理に長い時間がかかります。リアルタイムな処理で性能不足となると動作が重くなりカクカクしてしまいます。

CPUの性能

コアの数 、 クロック周波数 、 キャッシュ容量 、 クロック当たりの性能 、 拡張命令 がCPUの性能に影響します。

コアの数 が多いほど、複数の処理を同時に実行しても遅くなりにくくなります。大きな処理では複数のコアに処理を分散することで速く処理を進めることができます。

同じCPUであれば クロック周波数 が高いほど性能が高くなります。クロック周波数が高いと、処理を分散できない処理を速く進めることができます。 CPUの種類 が異なるとクロック周波数の高いCPUが低いCPUより性能が劣る場合もあり、比較することはできません。

キャッシュ容量 が大きいほど、処理の中間結果を保存しておくことができ、何度も同じ処理を繰り返さずに済むことで性能が向上します。処理の内容により、キャッシュの影響が大きい場合と影響しない場合があります。

クロック当たりの性能 が高いほど、同じクロック周波数での性能が高くなります。

拡張命令 は、特定の処理を速くするものです。搭載している拡張命令を活用する場合に、高速に処理を進めることができます。

エコロジー性能

CPUは熱が生じやすく、耐えられる熱量には限界があります。熱は電気の無駄な部分から発生するため、発熱を抑えることは無駄な消費電力を抑えることと同じになります。

CPUの 熱設計電力 は TDP (W)で表されています。TDPが低いほど、発熱と消費電力が低くなります。TDPは電力や冷却を設計するための目安となるもので、実際には同じTDPでもCPUの性能などにより差があります。

CPUは常に最大の処理を行っているわけではなく、多くの時間は大して処理を行っていません。そこで、アイドル時の消費電力も重要になります。しかしこれはTDPでは判断できず、CPUの特徴で個別に調べるほかありません。

TDPが低ければエコロジーだとは限りません。最大消費電力が低くても、処理に長い時間がかかると大きな電力になります。反対に、最大消費電力が高くても処理が短時間で終わりアイドル状態になれば、全体の消費電力は低くなります。

ノートPCでは

ノートPC では、 大きさ 、 発熱 、 消費電力 が重要な課題です。ノートPCで搭載するためには性能よりもまず、条件を満たさないことには搭載することができません。そのため、デスクトップ向けよりも性能が低く値段は高くなります。

ノートPC 用のCPUでは、同じ性能でTDPの異なるCPUが複数存在します。ノートPC全体の設計に関わってくるため、同じ性能でよりTDPが低く高いCPUにも需要があります。バッテリーの持ちを重視する場合は値段が高くなっても、性能を低くせずに消費電力が低いCPUは魅力となります。

CPUの選び方

CPUのメーカーは Intel と AMD に二分していますが、2009年現在は性能効率や安定性を重視するならIntel、安さを重視するならAMDとなります。CPUが異なるとマザーボードのチップセットも異なります。CPU性能としてはAMDも悪くはありませんが、チップセットが少々弱いです。電力効率も現在はIntelの効率が良くなっています。

低価格でお買い得なPCにはAMDのCPU搭載が多いです。

CPUの種類を用途で選び、性能を予算で決めると失敗が少なくなります 。予算でCPUの種類を決めてしまうと性能不足でストレスが増えることや処理に時間がかかることで高性能なCPUよりも全体の消費電力が高くなることがあります。反対に、必要のない無駄な性能と消費電力になってしまうこともあります。

CPUの種類で選ぶ

Intel CPU

- Intel Core i7

- 現在、最高性能となるCPU。4コア搭載しており、HTテクノロジにより、4コアで8スレッドの動作が可能。必要に応じてコアのクロック周波数の上限が高くなる機能や、アイドルのコアは電気供給が止まる省電力機能を備える。ただし、現時点ではTDP135Wと大きく、全体に消費電力が高い。DDR3メモリをトリプルチャネルで接続することでメモリアクセス性能がとても高い。 動画処理など時間が価格処理を早く終わらせたい場合や、高い処理性能を必要とするゲームなどに最適 。

- Intel Core2 Quad

- Core2 Duoを2基搭載した4コアCPU。 複数のアプリケーションを同時に起動 することや、動画処理などマルチコアに対応した処理にはCore2 Duoより高い性能を発揮します。Core2 Duoと同じTDP65Wの省電力版も発売になりました。

- Intel Core2 Duo

- 電力効率の高い2コアCPU。高度なセキュリティー機能などが常駐していても快適にパソコンが使えます。 コアクロックとキャッシュを重視するゲームや、一般的なアプリケーションに最適 。

- Intel Pentium-DualCore (Pnetium E)

- 性能の低い2コアCPU。 時間がかからない軽い処理に最適 。

- Intel Celelon Dual-Core (Celelon E)

- 性能の低い2コアCPU。大きな処理は行わないインターネットや家計簿などに。

- Intel Atom

- ネットブックやネットトップ用。消費電力は低いが性能も低いので電力効率は悪い。CPUをあまり使わない用途に。マザーボードと一体になっており、面積がとても小さく収まるのでコンパクトPCに搭載されます。

AMD CPU

- AMD Phenom II X4

- Core2 Quadに近い性能の4コアモデル。

- AMD Phenom II X3

- 4コア中3コアのみ有効なモデル。 1コアが動作しないモデルを3コアとして低価格で発売。

- AMD Athlon X2

- Phenom IIの設計で2コアにしたモデルと、従来のデュアルコアのAthlon X2があります。Phenom II型の方が高性能。性能はIntel Pentium-DualCoreに近い。電力効率の高いTDP45Wのモデルがあります。

- AMD Sempron

- 1コアのCPU。Intel Atomよりも高性能。Atom搭載UMPCよりも大きくて価格が安いノートPCに搭載されます。

Core2の比較

Core2 DuoとCore2 Quadの違い

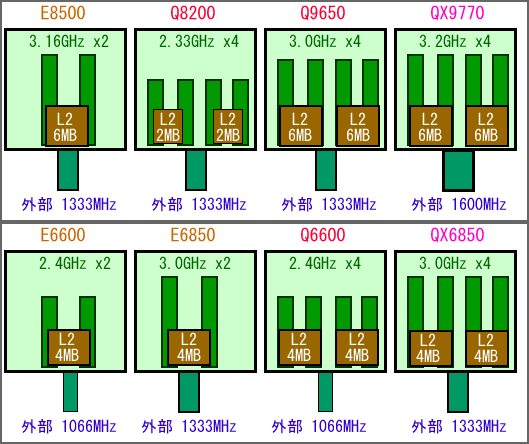

Core2シリーズを分かり易く表すとこのようになります。

Q8200 は E8500 より1コアの性能が低いため、並列処理を行わない場合は空いているコアは休んでいるままになるため、E8500よりも処理に時間がかかる場合があります。

処理途中での一時保存が不要の場合は L2キャッシュ の容量の影響はなくなります。処理の結果を何度も使い回すような場合は、キャッシュ容量が少ないと処理の進みが遅くなります。

Q9000シリーズやE8000シリーズ はQ6000シリーズとE6000シリーズよりも製造プロセスが変わりコアが小型化されています。そこに、新たな拡張命令であるSSE4を追加することで、変わらない消費電力で、動画エンコードなどの処理性能が大幅に向上しました。

1コアの負荷が100%にならず空いている状態の場合はどちらも性能に余裕があるので変わりません。負荷がとても高くなる処理の場合は並列処理に対応していることが多いので、悩みましたらQ9550やQ9650を選ぶのがよいでしょう。

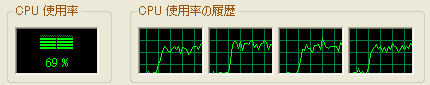

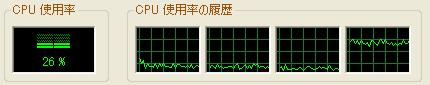

Q6600でのWindows ムービーメーカーのファイル出力のCPU使用率です。この場合、それぞれのコアが70%の負荷で並列処理されており、E6850よりも高い性能を発揮していることになります。

ゲーム・シムシティ4では、1つのコアのみが70%の負荷となっています。他の3つのコアの負荷が低く、この場合はCPU使用率は高くなりますがE6600でも処理性能が変わらないことになります。

Core2 QuadとCore i7の動作モードの違い

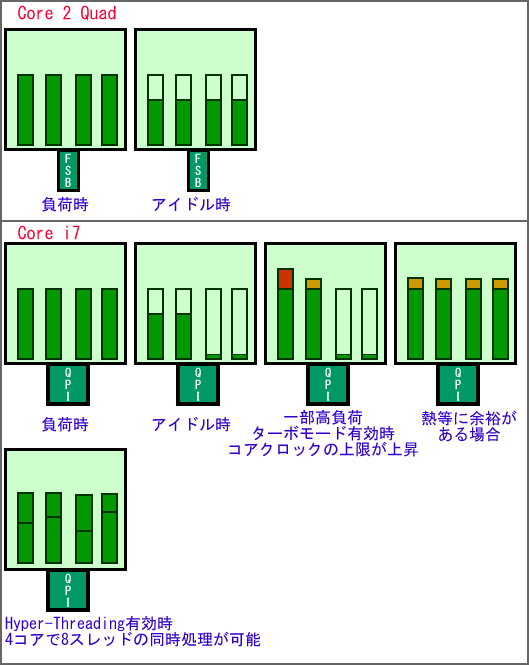

Core i7では使用されていないコアは休止状態になります。しかし、現行のTDP130W品では残念なことにCore2よりもアイドル時の消費電力も高いです。

ターボモード (Turbo Boost)により、オーバークロックをしなくても、安全な範囲でクロックが自動で高まります。1コアはベースクロックの2倍、他はベースクロックの1倍の上昇が標準となります。オーバークロックでは、この範囲を変えることが可能です(ただし、故障リスクが高まり、保証も消える)。

HTテクノロジ (Hyper-Threading)により、4つのコアで8つのスレッドを同時処理が可能になりました。しかし、物理的なコアは4つなので、処理するスレッド数が少ない場合はコアが共有されることで処理が遅くなる場合があります。遅くなるデメリットよりも速くなるメリットが大きいので、特別な理由がない限りHTを無効にする必要はありません。

ターボモードとHTテクノロジは、BIOS設定で無効化にすることができます。無効にすることで負荷時に50W程度消費電力が少なくなるようですが、負荷のかかっている時間が長くなるので全体の消費電力には影響が少ないです。(消費電力が増えても短い時間で処理が終われば一連の消費電力は高くならない)

新しいCPUは古いCPUより高性能で安い

かつて10万円した QX6850 と同等の性能である Q9650 は3万円台で販売されています。10万円以上の QX9770 より高性能な Core i7 920 が2万円台で販売されています。

CPUとマザーボード

CPUは マザーボード に接続することで機能します。CPUが心臓であるなら、マザーボードは循環器です。CPUへの電力供給やCPUの処理結果をメモリーに伝えたり、PCの処理が円滑に流れるように制御されます。

CPUはマザーボード上の ソケット(Socket) に接続します。CPUのソケット形状と、マザーボードのソケットが一致しないと接続することができません。

必要とする電圧などはCPUにより異なります。CPUを制御するのはマザーボード上の チップセット であり、接続したCPUを正しく動作させるためには BIOS の対応が必要です。

依って、CPUを自分で選ぶ場合は、マザーボードが対応しているかどうかが重要になります。BTOでは使用できるCPUが選べるため、自作以外ではさほど気にする必要はありません。

新しいCPUでは対応可能であってもBIOSのアップデートが必要な場合があります。その場合、正常に使用できる他のCPUを使って新しいCPUに対応したBIOSにアップデートする必要があります。自作でCPUとマザーボードを一緒に購入する場合、この点に注意が必要です。

メーカーPCでは新しいCPUに対応させるためのBIOSが公開されないため、CPUのアップグレード交換はほぼ無理です。ショップブランドPCなどマザーボードメーカーのマザーボードがそのまま使われている場合は、そちらで公開されているBIOSやドライバ等が使用できます。